Qui est Jean Longuet, « cet inconnu célèbre » du mouvement socialiste ?

Petit-fils de Marx, Jean Longuet eut un destin national : il est au cœur des débats conduisant à l’unité socialiste et à la création de la SFIO, puis à la scission du congrès de Tours ; animateur de la tendance pacifiste pendant la Première Guerre, il restera défenseur de l’internationalisme et d’une vision fraternelle des relations internationales. Jean Longuet est aussi un élu local œuvrant au « socialisme municipal ».

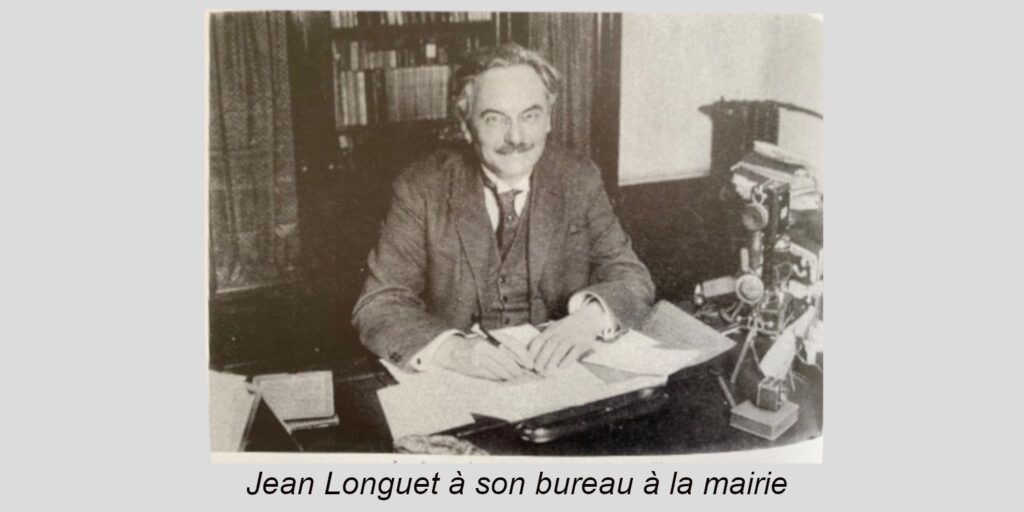

En ce 100ème anniversaire de son élection comme maire de Châtenay-Malabry le 10 mai 1925, ce sont ces deux aspects de sa personnalité qui sont présentés ici.

Jean LONGUET, socialiste et internationaliste

Fils de Charles Longuet et de Jenny Marx, Jean Longuet naît à Londres le 10 mai 1876. Son père, bien que peu connu, occupe une place importante dans l’histoire de l’opposition républicaine au Second Empire. Il fut l’un des acteurs de la Commune de Paris, notamment rédacteur en chef du Journal Officiel de la Commune du 27 mars au 12 mai 1871. Condamné à la déportation en 1872, il se réfugie à Londres où il épouse, cette même année, Jenny Marx, l’une des quatre filles de Karl Marx.

Jean Longuet est né dans le socialisme : « Ses origines familiales devaient naturellement peser sur toute la vie de Jean Longuet : petit-fils de Karl Marx, (…) il fréquenta dès son plus jeune âge le “gotha” du socialisme international (…). Parfaitement bilingue, pratiquant l’allemand et l’italien, intéressé par les problèmes internationaux, ce qui n’était pas très répandu alors parmi les militants français. »(1) Cependant l’héritage avait son revers : « Longuet parlait lui-même du « lourd et pénible honneur » d’être le petit-fils de Karl Marx et le prestige de son ascendance pouvait provoquer une certaine inhibition.»(2)

Lorsqu’il s’installe à Châtenay-Malabry, tout est déjà fixé de ce que sera sa vie : le barreau, le journalisme, l’action politique.

Il prête serment comme avocat en 1901, mais ne s’inscrit au barreau de la Seine qu’en 1908. « Longuet ne fut pas mêlé à des procès retentissants [mais] cet aspect de son activité ne doit pas être négligé. (…) Dans les années 1920 et 1930, il plaide « de manière militante » en faveur des immigrés et des réfugiés (…) mais sut se doter d’une clientèle de personnalités artistiques et culturelles. (…). Il était le correspondant [d’un] important cabinet d’avocats américains ». « (…) sa vision politique fut progressivement influencée par sa culture et sa pratique juridique. Le respect des règles minimales qu’il n’est pas permis de transgresser, un souci des droits de l’individu, une révolte foncière contre les contraintes des dictatures marquèrent son action dans l’internationale socialiste ouvrière. »(3)

Le journalisme est une autre activité majeure de Jean Longuet, dès l’époque du lycée ou de l’université. C’est à L’Aurore, le journal de Clemenceau, et à La Petite République, principal quotidien socialiste à Paris, qu’il fait son apprentissage de journaliste, avant de participer à la fondation de L’Humanité, collaborant à la rubrique internationale. En même temps, il participe à de nombreuses revues ayant un aspect militant ou populaire, à des revues de politique étrangère et à des revues étrangères.(4) En 1916, Jean Longuet dirige Le Populaire, journal de la minorité pacifiste au sein de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO). Au lendemain du Congrès de Tours, il devient co-directeur, avec Léon Blum, du Populaire, l’organe officiel de la SFIO, mais il en sera rapidement marginalisé.

Cependant, c’est l’engagement politique qui conditionne toute sa vie. Cet engagement commence dès les « années lycée » à Caen, puis pendant plusieurs années, Longuet fut l’âme des groupes socialistes du Quartier Latin. D’abord engagé au côté de Jules Guesde au sein du Parti Ouvrier, avant de s’en éloigner en raison du refus des guesdistes de s’engager dans l’Affaire Dreyfus, il devient un militant actif de l’unité du mouvement socialiste français et se rapproche de Jean Jaurès dont il restera proche jusqu’à la mort de celui-ci. Il participe activement à la création de la SFIO en 1905 et, si la question est débattue, c’est lui qui aurait proposé la formulation « Section Française de l’Internationale » à laquelle on allait ajouter « Ouvrière » pour marquer la filiation « ouvriériste ». Longtemps dans un relatif retrait « se voulant au service du parti tout entier et attaché à développer sa compétence dans son domaine propre, les questions internationales »(5), il sera cependant membre de la Commission Administrative Permanente (CAP) de 1905 à sa mort en 1938.

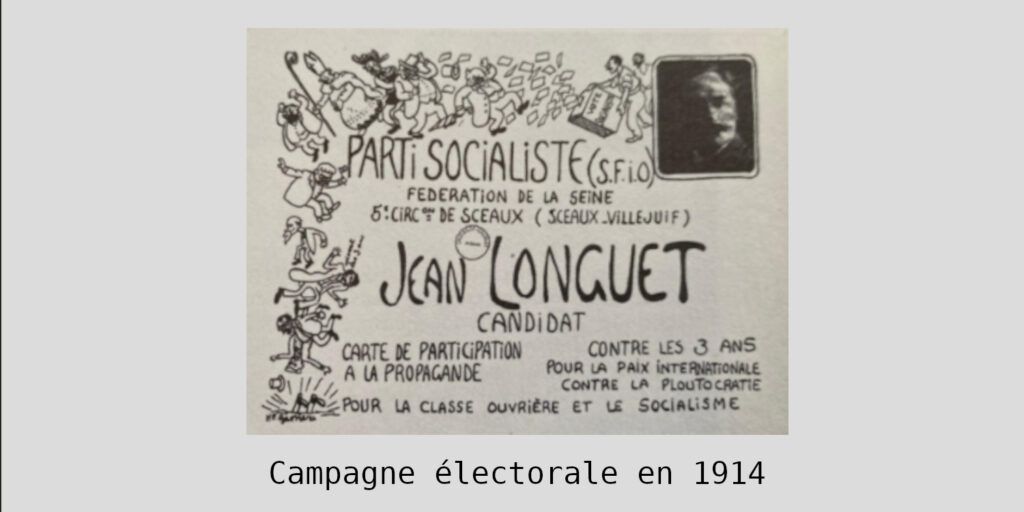

Député de la 5ème circonscription de la Seine, arrondissement de Sceaux, en 1914, Jean Longuet est l’une des figures montantes du mouvement socialiste :député, spécialiste des questions internationales au sein de la SFIO, il participe d’abord activement à la campagne contre la guerre (une réunion, annulée compte tenu du contexte, devait se tenir à Châtenay-Malabry le 1er août 1914), avant de se rallier, avec l’ensemble de la SFIO, à l’Union Sacrée, sans pour autant « adopter les positions nationalistes ». Dès le printemps 1915, plusieurs fédérations socialistes appelèrent à une paix rapide et à un retour à l’esprit de l’Internationale. Soutenant cette position, Jean Longuet devient en 1916 « la figure de proue » de la « minorité » pacifiste.

Battu aux élections législatives de 1919, Jean Longuet est humilié lors du congrès de Tours : nommément cité comme réformiste bourgeois, il est récusé par Lénine et les bolchéviks dans les 21 conditions posées pour rejoindre la III7ME Internationale communiste. Bien qu’élu maire de Châtenay-Malabry en 1925, conseiller général de la Seine en 1929, réélu député en 1932 (en 1936, arrivé derrière le candidat communiste, il se désiste en application des accords du Front Populaire), « après Tours, [Jean Longuet] s’éloigne vite de l’avant-scène (…), il fut aussi bien la mémoire, la conscience historique de son parti qu’un peu commode défenseur de l’internationalisme »(6)

Jean Longuet à Châtenay-Malabry

Qu’est-ce qui conduit l’un des dirigeants du mouvement socialiste, avocat, journaliste, « intellectuel » à s’installer dans une bourgade encore rurale comme Châtenay-Malabry ?

L’installation de Jean Longuet et de sa famille est fortuite : la santé d’un de ses enfants commandait de s’installer à la campagne, mais l’activité politique et professionnelle demandait de rester proche de Paris. Si Verrières fut envisagée, il fallait une commune de la Seine, Jean Longuet étant inscrit au barreau de ce département ; Châtenay répondait aux deux exigences. La famille Longuet s’installe à Châtenay en 1910 pour ne plus en repartir. La commune compte alors à peine plus de 2 000 habitants dont les activités sont principalement agricoles : maraîchers, vignerons, pépiniéristes. Bien reliée à Paris (avec un petit tramway, on est à une demi-heure de la porte d’Orléans), Châtenay attire déjà une population recherchant un cadre de vie privilégié tout en travaillant dans la capitale. La population s’est accrue de près de 50% au recensement de 1926.

Fondée par Jean Longuet en 1910, avec quatre camarades, la section socialiste se développe rapidement, les effectifs restant cependant limités : une trentaine de cotisants entre les deux guerres. Une première liste socialiste homogène échoue à l’élection municipale de 1919 (26% des voix au premier tour, et 38% au second). A l’élection de 1925, Jean Longuet fait le choix de l’union avec le parti radical-socialiste. Pour son anniversaire (il a 49 ans), la liste est élue en totalité le 10 mai 1925, puis réélue en 1929, Jean Longuet devenant aussi conseiller général de la Seine. Bien qu’élu député en 1932, l’élection de 1935 est plus difficile : opposé à la stratégie de Front Populaire, une partie des radicaux fait sécession et mène une liste d’opposition avec la droite ; l’arrivée d’une population nouvelle avec la Cité-Jardin renforce la section locale du parti communiste. Trois conseillers de droite sont élus au conseil municipal.

Durant toutes ces années, l’action de Jean Longuet est marquée par deux exigences : sa volonté de développer une « culture socialiste » et d’être un élu local sans être un élu « localiste ».

• Promouvoir la « culture socialiste »

Jean Longuet entend « honorer la mémoire des grands hommes (…) qui ont été les plus ardents défenseurs de la démocratie et de la République ». Pour cela plusieurs rues sont renommées dès janvier 1926, suscitant de vives critiques de l’opposition conservatrice : l’allée des Princes devient la rue Jean Jaurès, la rue Sainte Geneviève, la rue Anatole France et les rues de la Vérité et du Plessis, la rue Camille Pelletan. Pour l’inauguration de ces nouvelles rues, la municipalité organise une grande fête avec des artistes de l’Odéon et la participation de Léon Blum. En septembre 1927, est inauguré le buste de Jean Jaurès, dans le parc du château de Malabry, avec, de nouveau une fête en présence de Ferdinand Buisson (7). Au lendemain de sa mort, le nom de Roger Salengro, ministre de l’Intérieur du Front Populaire poussé au suicide par la calomnie, est donné à la rue Gabriel Croux, ancien maire de la commune.

Les rues de la cité-jardin honorent aussi les noms des personnalités socialistes à travers plusieurs prismes. La Commune est particulièrement représentée : Varlin, Duval, Allemane, Pottier, Malon, Lafargue, Charles Longuet, J-B Clément.

D’autres illustrent l’ambition scientifique du socialisme, sa volonté de transformer la vie sociale avec une approche sociologique et planifiée des besoins collectifs : Emile Durkheim, François Simiand, Robert Hertz, Albert Thomas. Francis de Pressensé, Pierre Renaudel, Marie Bonnevial présidente de la Ligue française pour le droit de vote des femmes.

A ces noms s’ajoutent, à Malabry, ceux de Robespierre, d’écrivains qui avaient promu l’émancipation sociale : Eugène Sue, écrivain qui vécut à Châtenay, Séverine (écrivaine, journaliste, libertaire et féministe), Pierre Dupont (chansonnier, auteur de « chansons sociales » comme le Chant des ouvriers).

• Jean Longuet et le « monde »

Elu local, Jean Longuet ne veut pas être un élu « localiste ». Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les « affaires du monde » en votant contre la poursuite de la guerre au Maroc (septembre 1925), en refusant de pavoiser en l’honneur de l’ « American Legion » après l’exécution de Sacco et Vanzetti (septembre 1927), en adressant une demande d’intervention du Président de la République auprès des autorités espagnoles pour demander la grâce des députés socialistes espagnols (mars 1935), en demandant la dissolution des ligues armées (avril 1935).

Jean Longuet entend aussi témoigner de son soutien à ceux qui luttent contre les fascismes qui se développe en Europe : lors de l’anniversaire de la mort de Jaurès en 1934, il invite Modigliani, frère du peintre, pour dénoncer les crimes du fascisme italien ; lors de la guerre civile en Espagne, Châtenay-Malabry accueille des enfants espagnols réfugiés et des cours dans leur langue maternelle leurs sont dispensés. En juin 1938, Jean Longuet accueille les responsables de la « Sopade », nom du Parti social- démocrate (SPD) allemand en exil. La plupart loge au 7 avenue Albert Thomas. Otto Wels, le seul orateur à s’opposer à Hitler lors de la séance du Reichstag de mars 1933, meurt en 1939 et est enterré au cimetière de Châtenay-Malabry, comme le trésorier de la « Sopade », Crummenerl, qui se suicide en juin 1940.

Au-delà, l’œuvre municipale de Jean Longuet se divise, globalement, en 2 périodes : 1925 à 1930 : modernisation de la ville et organisation de la vie collective ; 1931 à 1938 : les grands projets et le contexte de crise des années 30.

1925 – 1930 : la modernisation

L’action de la municipalité concerne principalement trois secteurs : les grands équipements, l’enseignement et l’action sociale

• Les grands équipements concernent les aménagements à long terme, au-delà de 1930 : voirie, alimentation en eau, gaz, électricité.

L’une des premières tâches de la nouvelle municipalité est d’améliorer la viabilité des routes et chemins, en très mauvais état en 1925. Parallèlement, les chemins des lotissements qui se sont construits (Fallot, les Sablons, Colbert) sont peu à peu intégrés à la voirie communale.

Le centre de la commune est équipé en gaz, en canalisations pour l’eau (achevées en 1933, cela permet de supprimer les fontaines qui présentaient des inconvénients quant à l’hygiène).

Dès 1927, l’enlèvement des ordures ménagères, confiée à une entreprise de Châtenay, est mis en œuvre dans le Centre, et, une fois par semaine à Malabry. En 1928, une convention est passée avec « Sud-lumière » pour l’éclairage de la ville. Dès 1929, la rue Jean Jaurès est équipée, mais il faudra une dizaine d’années pour l’achèvement des travaux dans le reste de la commune.

• L’enseignement est le deuxième secteur d’action prioritaire

Pour répondre à l’augmentation progressive de la population (notamment sur le plateau avec les lotissements Fallot et du Vert Coteau), ouverture de classes enfantines dans le Centre et d’une classe à Malabry (suivie d’une seconde en 1929) installée dans le château de Malabry. C’est là que se tiendra en 1927 la première école socialiste de la SFIO au cours de l’été 1927.

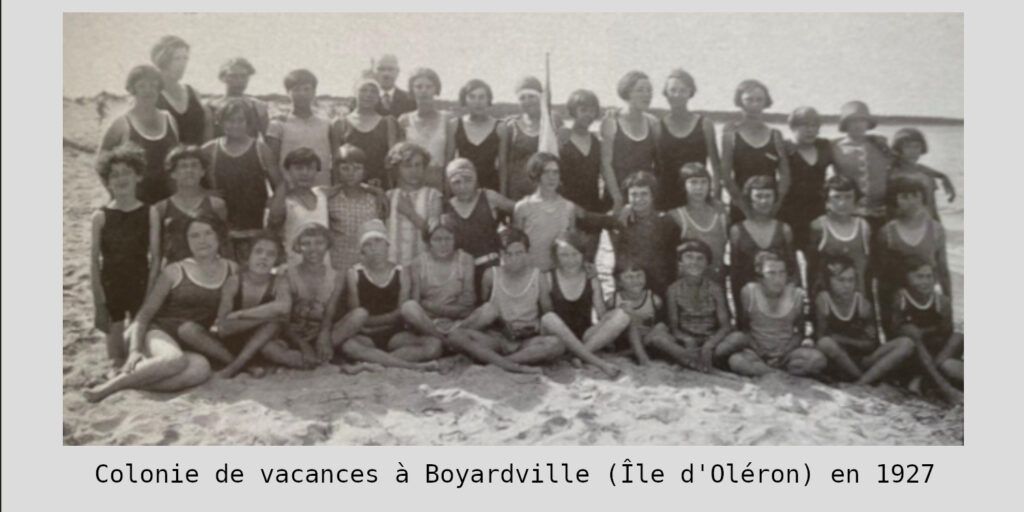

L’action de la municipalité ne se limite pas à la seule scolarité et s’étend à l’environnement social et éducatif des enfants : création de colonies de vacances, extension de la bibliothèque, création d’une cantine à l’école du Centre dès 1926 (en 1927, on servait 38 repas par jour, 50 en 1930)

• L’action sociale est la troisième action privilégiée

Action en faveur du statut et des droits des employés communaux, dotés d’un statut dès 1927, aide aux chômeurs dès avant la crise de 1929. En 1930, création de bains-douches en régie directe, adoption d’un véritable règlement d’hygiène communal concernant la propreté, la salubrité et la sécurité et création d’un dispensaire. La municipalité s’associe aussi aux communes voisines dans un syndicat intercommunal pour la création d’un hôpital intercommunal qui devait s’installer à Antony, objectif qui restera à l’état de projet.

Au-delà de ces réalisations, Jean Longuet, devenu Conseiller général en 1929, intervient, avec des succès inégaux, pour une amélioration des transports qu’attendent nombre de châtenaisiens : arrêt du tramway devant la mairie, installation d’une salle d’attente à la gare Sceaux-Robinson, vœu pour la reprise des travaux de la ligne de Chartres.

1931 – 1938 : les grands projets, la Cité-Jardin, le contexte de crise

• Le Plan d’aménagement et d’embellissement de Châtenay-Malabry

Ce plan est élaboré dans le cadre des travaux du Plan d’Aménagement de la Région Parisienne (PARP), (8) au début des années 30. Achevé en 1934, le PARP sera soumis à une enquête publique durant cinq ans dans plus de 650 communes concernées.

Entre 1931 et 1938 (date de son approbation), les débats furent nombreux au sein du conseil municipal concernant ce projet, à partir d’un avant-projet qui mettait l’accent sur l’extension de la commune dans 2 directions : au nord aux abords de la ligne Paris-Chartre et au sud avec la Cité-Jardin. Dans tous ces échanges, Jean Longuet manifeste une approche très contemporaine visant à privilégier la continuité et les liaisons entre tous les quartiers afin de construire un ensemble urbain cohérent.

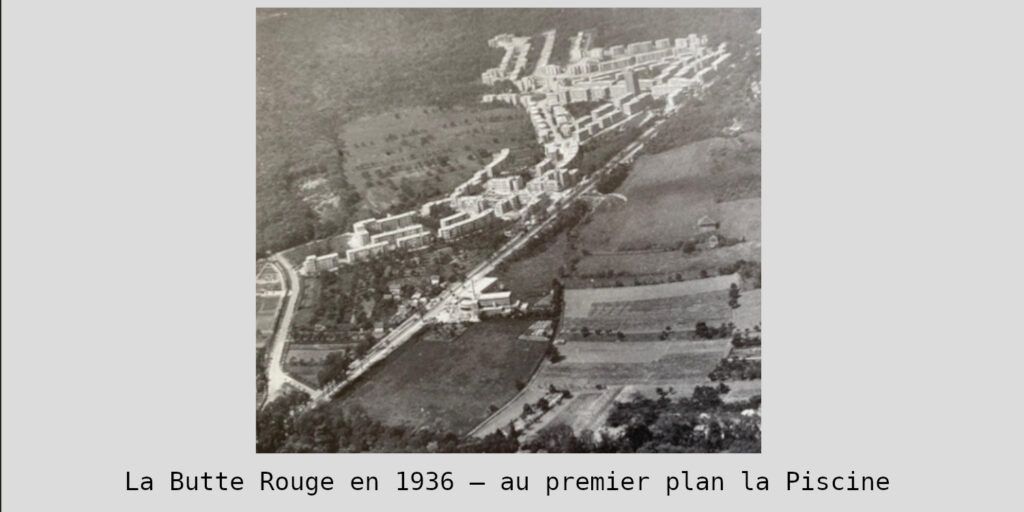

• La Cité-Jardin de la Butte Rouge

Jean Longuet n’est pas à l’initiative de ce projet pour lequel il manifeste d’abord une certaine réticence face au bouleversement que cela peut entrainer pour la commune. Le projet de la Cité-Jardin initié par Henri Sellier, maire de Suresnes et ami de Jean Longuet, s’inscrit dans une réflexion globale sur l’aménagement de la région parisienne dans le cadre du Grand Paris avec trois projets de « cités-satellites » : Stains-La Courneuve, La Croix de Berny, Châtenay-Malabry. Le projet de Châtenay-Malabry allait se limiter à la Cité-Jardin, la liaison prévue avec Paris étant abandonnée.(9)

Le conseil municipal donne un avis favorable à l’aménagement de la cité-jardin en 1929, avec des conditions: que des jardins accompagnent les constructions, que les normes de la voirie communale soient respectées et que le projet urbanistique s’accompagne de réalisations « sociales ». Face à cet « événement qui n’a pas dépendu de nous », le sentiment de Jean Longuet est partagé : comment combler l’accroissement des charges induites par la Cité-Jardin, mais aussi la fierté vis-à-vis d’un projet qui répond à une nécessité sociale (l’accès à des logements de qualité) et présente une réelle qualité urbanistique (dans une lettre de 1937 à H. Sellier, il évoque une revue anglaise qui parle de la qualité de la Cité-Jardin de Châtenay-Malabry).

Les premières tranches sont réalisées entre 1931 et 1938, au total 1 568 logements. Les paysages et la vie sociale de la commune se transforment :

• Une nouvelle mairie, (aujourd’hui le pavillon des arts et du patrimoine), inaugurée en 1933 et création d’un nouveau bureau de poste.

• Deux nouveaux groupes scolaires pour accueillir plus d’un millier d’enfants entre 1936 et 1938 : à Malabry, développement de l’école J. Jaurès, et dans la cité-jardin, l’école Thomas Masaryk (10) ouverte à la rentrée 1938.

• Un ensemble sportif (aujourd’hui le stade J. Longuet) et la piscine inaugurée en juillet 1938.

• Ouverture d’une bibliothèque et d’un dispensaire dans la cité-jardin avec une consultation pour nourrisson dirigée par le docteur Anne Noury.

L’action de Jean Longuet est aussi tournée vers l’animation festive et la culture : création d’un comité d’initiative des commerçants de la route de Versailles, puis d’un comité des fêtes de Malabry, organisation de fêtes communales, comme celle du printemps ou la fête de la commune, le 14 juillet , création du « patronage Voltaire », séance de cinéma dans les écoles, cycle de conférences littéraires, exposition Voltaire inaugurée en 1938. Comme conseiller général, on doit à Jean Longuet la dénomination « musée de l’Île-de-France » dans le château de Sceaux et Il s’efforce de préserver la Vallée aux loups en demandant son classement en 1937. Par contre, malgré ses efforts, il échoua dans ses divers projets de salle des fêtes.

• Face à la crise, la question du chômage

Face à la crise économique qui s’étend au début des années 30, Jean Longuet renforce l’aide au profit des chômeurs. En 1932, il explique sa conception en la matière : les secours ne doivent pas être seulement en argent, mais en « secours de travail » rémunéré au profit de la collectivité, dans la limite de 4 à 5 heures par jour pour pouvoir chercher du travail. Ainsi on embauche des chômeurs pour des travaux de terrassement à la Croix Blanche ou pour l’entretien du parc de la mairie. La situation s’aggravant, les aides augmentent en 1933 : ¼ de litre de lait quotidien pour les enfants de moins de 6 ans, bains-douches et aide médicale gratuits, indemnités au logeurs de meublés au profit des chômeurs, recensement des terrains disponibles pour les donner à cultiver aux chômeurs.

Pour conclure, laissons la parole à son biographe, Gilles Candar : « Le mandat de maire convenait à Jean Longuet. (…) Il était à sa place dans une fonction qui nécessitait de savoir écouter, mais aussi de proposer et d’innover. Sa vaste culture internationale l’aidait à faire preuve de cette prudente audace qui permit d’intégrer dans des conditions acceptables la cité-jardin et de moderniser Châtenay sans détruire son équilibre intérieur »1 »

Bibliographie

- Gilles Candar Jean Longuet, Un internationaliste à l’épreuve de l’histoire, PUR, 2007

- Ouvrage collectif, préface de Maurice Agulhon Jean Longuet, la conscience et l’action, Revue Politique et Parlementaire, 1988

- Jacques Girault, Militants de Châtenay-Malabry entre les deux guerres CNRS ? Greco 55, 1987

- Ouvrage collectif, Histoire et Paysage, Office de tourisme de Châtenay-Malabry, Maury éditeurs, 1988

- Marcel Parent, Histoire d’une piscine, Le temps des cerises, 2003