De l’origine des violences sexistes et sexuelles à leur reconnaissance institutionnelle l’exposé d’un lent processus. Nous vous proposons une série d’articles :

- Article n°1 : Les racines du mal,

- Article n°2 : Des violences sexistes et sexuelles aussi en politique,

- Article n°3 : La prise de conscience,

- Article n°4 : Les propositions du PS : la convention Le temps des femmes.

Des violences sexistes et sexuelles aussi en politique

Dans une enquête menée auprès de 1 000 représentantes politiques sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) subies pendant l’exercice de leur mandat, le réseau national des femmes élus « Élues locales » note que 74 % ont un jour subi ce type de comportement. Et pourtant, seulement 1 agissement sur 2 a été rapporté aux responsables politiques et dans 10% des cas uniquement, des mesures ont été prises 1.

Ces chiffres alarmants démontrent une ubiquité des violences, aussi en politique. L’ONU défini la violence contre les femmes en politique comme « tous actes de violence fondée sur le genre causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, qui visent en raison de leur sexe des femmes engagées en politique ou qui les touchent de manière disproportionnée » 2.

Une omniprésence des VSS dans la politique française d’abord.

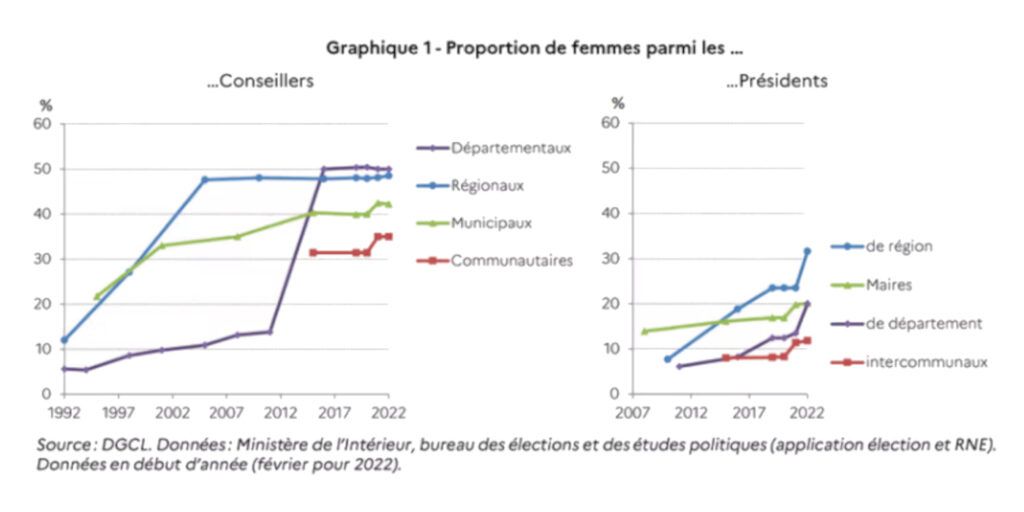

Originellement, la politique en France était un monde d’hommes. Elle s’est construite par les hommes, pour les hommes, depuis la Révolution française jusqu’au milieu du XXe siècle. Jusque dans les années 2000, être une femme était une exception. Les femmes ont, en effet, souvent été présentées comme illégitimes à s’exprimer publiquement sur des questions qualifiées de politiques, et c’est la raison pour laquelle leur présence au sein des assemblées stagnait.

Suite à la loi du 6 juin 2000 relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, imposant une égalité obligatoire des candidatures pour les scrutins de liste, la parité a fortement progressé en politique.

Malgré ces progrès substantiels de la féminisation du pouvoir, la parité stricte et effective n’est atteinte dans aucune des instances nationales et les postes de grandes responsabilités échappent souvent aux femmes. Dans l’objectif de lever ce plafond de verre, le Haut Conseil à l’égalité a rappelé dans son rapport du 12 décembre 20223 la nécessité d’un Acte II de la parité en faveur d’une “parité réelle” en politique.

Selon ce rapport, le sexisme constitue l’un des freins marquants à l’engagement politique des femmes ainsi qu’à l’exercice de leurs responsabilités. Il se traduit notamment par le fait que celles-ci se voient confier des dossiers genrés (souvent en lien avec les thématiques sociales et d’emploi). Il se manifeste également par la persistance des VSS, qui conditionnent encore l’exercice de la vie politique. Les codes masculins dominent et la répartition déséquilibrée des temps et des tâches persiste, dissuadant les femmes de mener des activités politiques.

En effet, les cas de VSS sont nombreux, concernent tous les échelons de pouvoir (de l’élu local au ministre en passant par le parlementaire) et tous les bords politiques (de l’extrême gauche à l’extrême droite en passant par les partis dits de gouvernement). Les victimes peuvent être des femmes qu’ils croisent inopinément ou des femmes qu’ils côtoient au quotidien (épouse, militante, journaliste, collègue élue, collaboratrice).

Par une étude réalisée en juillet 20234, l’Observatoire des VSS en politique a analysé les réactions des hommes politiques mis en cause pour de telles violences ainsi que leurs entourages. Il relève une ligne de défense constante et identique, qu’importe l’appartenance politique, la gravité des faits reprochés et l’existence ou non d’une enquête judiciaire. Cette réplique défensive se manifeste selon des modalités plurielles.

Premièrement, les intéressés vont nier les faits, ou si cela est impossible, les minimiser, puis accuser celles qui ont parlé de mentir.

Deuxièmement, leur entourage va invoquer un éventuel complot politique et justifier les accusations du fait du poste occupé ou du rôle porté au sein de la sphère du pouvoir par le mis en cause.

Troisièmement, le vocabulaire judiciaire est employé de manière inconsidérée et va parfois jusqu’à nier l’existence d’une condamnation.

Quatrièmement, les mis en cause vont faire part de leur souffrance face à de telles accusations à tort et se positionner comme étant eux-mêmes les victimes.

In fine, la majorité poursuivent leur parcours politique sans jamais être inquiétés ni par la justice, ni par leur famille politique.

Or, cette démarche de renversement de la responsabilité crée un climat de défiance quant à la capacité des responsables politiques de faire œuvre d’exemplarité, mais constitue aussi et surtout une menace pour la démocratie représentative.

En réponse à ce constat, près de 300 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire ont appelé, dans une tribune au « Monde », à « écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes » de la vie politique5. C’est ainsi qu’est né le mouvement #MeTooPolitique en novembre 2021.

Une omnipotence des VSS dans la politique internationale.

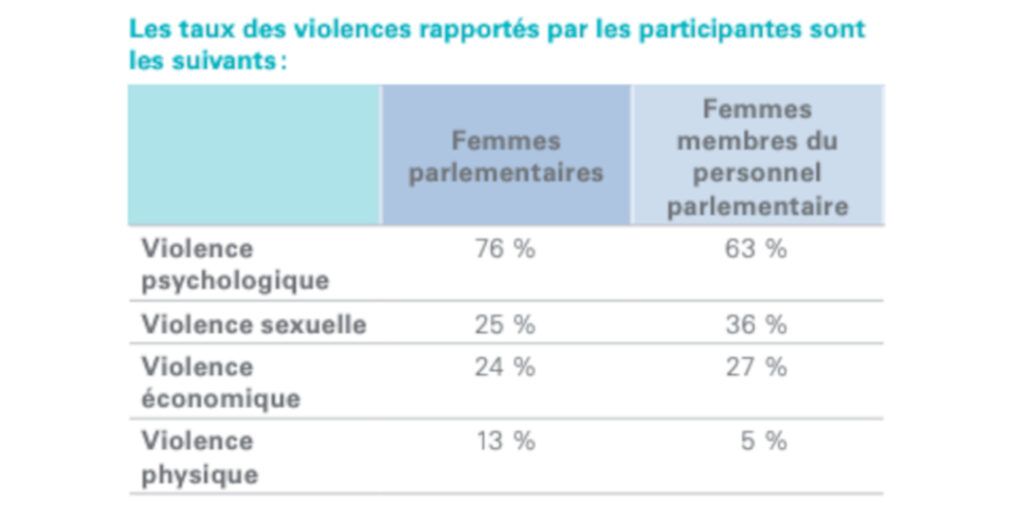

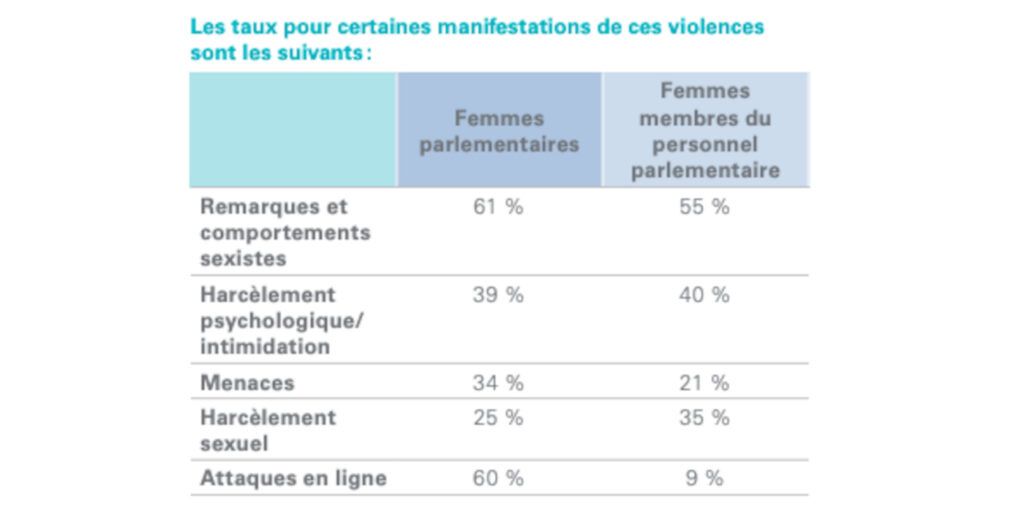

C’est ce que révèle l’Union interparlementaire, l’organisation mondiale des parlements nationaux créée en 1889. Dans une série d’études axées sur des régions spécifiques, dont le dernier rapport de mars 2025 porte sur la région Asie-Pacifique6, l’organisation alerte sur les taux inquiétants de violences sexistes. Ces violences ont un impact négatif sur la pleine participation et la performance des femmes parlementaires et membres du personnel parlementaire dans l’exercice de leurs fonctions.

En outre, divers éléments de cette étude méritent d’être relevés.

Tout d’abord, les violences sexistes en ligne sont en augmentation. 60% des femmes parlementaires interrogées ont été la cible sous forme de discours haineux, de désinformation, d’abus d’images ou de divulgation de leurs données personnelles.

Aussi, les parlementaires appartenant à l’opposition politique de leur pays font état de taux de violence psychologiques supérieurs de 24 points et de violence sexuelle supérieurs de 18 points.

De plus, plus d’un tiers des femmes membres du personnels parlementaire fait état d’actes d’harcèlement sexuel et psychologique perpétré majoritairement par des membres du personnel parlementaire de sexe masculin voire par des parlementaires. Ces données interrogent sur la nature du Parlement en tant que lieu de travail.

Enfin, les femmes interrogées qui ont subi des actes de violence renoncent la majorité du temps à les signaler.

Malgré la prise de conscience mondiale né à travers le hashtag #MeToo, les actes de VSS envers les femmes, y compris en politique, demeurent réels et insuffisamment considérés. Il appartient ainsi aux institutions nationales de protéger ces femmes, et de s’opposer, sans ambiguïté, au sexisme et à la violence fondée sur le genre.

Bibliographie

- Enquête « Élues Locales »

- Rapport ONU de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences concernant la violence contre les femmes en politique

- Parité politique : la nécessité d’un acte II

- Etude Observatoire des VSS en politique

- Il faut « écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes » de la vie politique

- Sexisme, harcèlement et violence à l’encontre des femmes dans les parlements de la région Asie‑Pacifique | Union Interparlementaire

Sources

- Podcast : Violences sexistes en politique : l’épineux chemin de l’exemplarité | France Culture

- Vidéo : Violences sexistes et sexuelles en politique | Fiona TEXEIRE | TEDxINSARennes