La Fédération des Hauts-de-Seine du Parti Socialiste a entrepris de rédiger un ouvrage sur le Parti Socialiste dans ce département né entre 1964 (date de publication de la loi qui réorganise la Région parisienne) et 1968 (mise en place des structure administrative de la nouvelle collectivité. Cette naissance coïncide aussi, partiellement, avec la naissance du nouveau Parti socialiste né en 1969 au congrès d’Alfortville, prenant la suite de la SFIO.

L’objectif de cet ouvrage est, à la fois, de montrer l’implantation et le développement du Parti socialiste dans le département, mais aussi d’étudier l’évolution du militantisme.

L’article ci-dessous est le début de ce travail, retraçant la naissance du département.

Michel Canet et Romain Gallea

Coordinateurs de l’ouvrage « Mémoire militante »

Naissance des Hauts-de-Seine

Officiellement les Hauts-de-Seine naissent avec la loi du 10 juillet 1964 « portant réorganisation de la région parisienne ». D’après cette loi, la mise en œuvre des nouvelles institutions devait intervenir avant le 1er janvier 1968. La mise en place de la nouvelle collectivité coïncide, à quelques mois près, avec la création du nouveau Parti socialiste en 1969.

Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

Article 1

La région parisienne est composée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et du département de Seine-et-Marne.

Les limites des départements créés par la présente loi et la liste des communes qu’ils comprennent sont indiquées sur la carte et dans le tableau figurant en annexe.

Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont supprimés.

Article 46

Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les conditions d’application de la présente loi.

Ils fixeront notamment les dates d’entrée en vigueur de ses dispositions, dates qui ne pourront être postérieures au 1er janvier 1968.

Les Hauts-de-Seine, une nouvelle collectivité – Le territoire

Les Hauts-de-Seine naissent du démantèlement des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Lors du débat sur le projet de loi concernant la « réorganisation de la région parisienne », les 11 et 12 juin 1964, le ministre de l’intérieur, Roger Frey, revient, sur l’histoire de ces deux départements et fonde la nécessité de réorganiser la région parisienne sur un constat : avec près de 8 millions d’habitants (5 650 000 habitants pour la Seine et 2 300 000 habitants pour la Seine-et-Oise), la région parisienne devient ingérable d’autant qu’elle croit entre 100 à 150 000 habitants chaque année.

Dans cet exposé, le ministre rappelle que la nécessité de cette réorganisation n’est pas nouvelle, déjà évoqué dans l’entre-deux guerres par deux socialistes, Henri Sellier et André Morizet. Le premier écrivait, en 1920, dans Les banlieues urbaines et la réorganisation du département de la Seine : « II est des questions qui doivent naturellement trouver au niveau de la commune la solution la plus économique et la plus appropriée, mais il en est d’autres qui ne peuvent être convenablement résolues qu’à un échelon infiniment plus large. »; le second, en 1932, reprenait ces idées : « en ne laissant aux conseils municipaux que la solution des problèmes locaux, on ne les humilie ni on ne les diminue ; on les spécialise dans leur tâche propre ». Au lendemain de la seconde guerre mondiale, on s’oriente dans cette direction avec la mise en place d’une organisation régionale des transports en 1948, puis en 1959, du syndicat des transports parisiens. Une étape importante est franchie, en 1961, avec le « district » de la région de Paris qui permet une politique d’aménagement et d’équipement plus efficace.

Dans son intervention, le ministre de l’Intérieur évoque plusieurs hypothèses envisagées pour cette réorganisation, notamment de reprendre la méthode d’Haussmann au milieu du 19ème siècle : intégrer les communes de banlieues limitrophes à la ville de Paris. Hypothèse finalement abandonnée au profit d’une départementalisation en créant « sur des territoires anciens des départements nouveaux » : « Le projet qui vous est proposé tend à créer autour de Paris trois départements sensiblement équilibrés en superficie et en population, puisque la première (la superficie) varie, de 175 kilomètres carrés à 200 kilomètres carrés et la seconde se situe entre un million et 1 400 000 habitants.

Le département de Seine-et-Marne demeure inchangé, avec ses 525 000 habitants et son appareil administratif encore suffisant.

Le département de Seine-et-Oise donne naissance à trois nouveaux départements se rapprochant le plus possible du type normal et dont la moyenne de population oscille aux alentours de 600 000 habitants, les superficies étant plus hétérogènes en raison de la très inégale densité démographique ».

Ce projet de réorganisation suscita des débats, parfois houleux, au sein du parlement. A l’Assemblée nationale, une question préalable de rejet est déposée par les socialistes et les communistes au motif que les conseils généraux de la Seine et Seine-et-Oise n’ont pas été consultés et associés à cette réforme.

Par ailleurs « plusieurs parlementaires n’avaient pas manqué de souligner que des raisons plus politiques qu’administratives motivaient cette réorganisation de la région parisienne » (source : La préfecture des Hauts-de-Seine, André Wogensky, Une architecture des années 1970, Somogy éditions d’art, Paris 2006 et Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre 2006).

Ainsi lors du débat en seconde lecture à l’Assemblée nationale, Raymond Barbet, pour le groupe communiste, déclare : « D ‘après le projet de loi réorganisant la région parisienne, le Gouvernement n’entend nullement, bien au contraire, améliorer l’administration des communes et des départements en leur donnant des pouvoirs et des moyens plus étendus, ce qui n’aurait pu que recevoir notre agrément. Le projet de loi a un objet bien déterminé : réduire en toutes matières le pouvoir des assemblées élues, leur enlever le droit de contrôle des réalisations et des travaux, afin de permettre aux grosses entreprises et aux sociétés capitalistes de réaliser des profits plus importants encore, à la faveur des marchés qui leur seront concédés ». Le débat concernant les limites de la ville d’Antony (le grand ensemble construit sur les communes d’Antony et de Massy devait-il être partagé entre ces communes ou attribué à l’une d’entre elle) illustrerait pour certains les arrière-pensées politiques de cette réorganisation. Finalement, après l’accord intervenu en commission mixte paritaire (après le rejet initial du projet de loi par le Sénat), la loi est finalement adoptée par les deux assemblées le 29 juin 1964.

Dans son intervention devant l’Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur, évoquant les nouveaux départements, déclarait : « Enfin, les données de la géographie et de l’histoire ont été respectées ». Le nouveau département regroupe 27 communes de la Seine (Antony, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Montrouge, Nanterre, Neuilly, Le Plessis-Robinson, Puteaux, Sceaux, Suresnes, Vanves, Villeneuve-la-Garenne) et 9 de la Seine-et-Oise (Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, Meudon, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d’Avray), soit 36 communes formant un croissant entourant l’ouest de la capitale.

Avec une surface de 276 km2, c’est le plus petit département français (à l’exception de Paris). Le nom choisi, « Hauts-de-Seine » « traduit le souci naturaliste des constituants de 1789 créant les départements. Les Hauts-de-Seine évoquent le fleuve, son grand méandre (les 2/3 des communes bordent la Seine) surplombé de coteaux de Puteaux à Issy en passant par Suresnes, Saint-Cloud, Sèvres, Meudon ».

Malgré une création artificielle, le nouveau département incarne aussi l’héritage de l’histoire : « le développement des grands domaines du sud-ouest de Paris sur les principales routes du pouvoir : chemins de Paris à Saint-Germain et à Versailles » (source : Hauts-de-Seine 50 ans, Vallée de la culture, revue culturelle du conseil général des Hauts-de-Seine, numéro spécial Eté 2014, pages 12 et suivantes).

Installation des nouvelles institutions départementales

Si le département nait de la loi du 10 juillet 1964 réorganisant la région parisienne, le gouvernement veut se donner du temps pour la mise en œuvre de la réforme compte tenu de la complexité des transferts nécessaires (personnels, équipements et service, finances). Il faudra donc près de quatre ans pour que les Hauts-de-Seine deviennent un département de plein exercice (sauf les pouvoirs de police qui resteront initialement de la compétence du préfet de police de Paris, jusqu’en 1971).

Dans un premier temps, M. Claude Boitel est nommé « préfet délégué » en septembre 1964, administrant depuis Paris la mise en place des structures administratives de la nouvelle collectivité. Fin février 1965, Nanterre devient le chef-lieu des Hauts-de-Seine et en décembre 1966 est créée l’arrondissement d’Antony (un second arrondissement verra le jour à Boulogne-Billancourt en décembre 1972).

L’année 1967 est un tournant majeur :

- Lancement du chantier de la future préfecture (achevée 5 ans plus tard) confiée à l’architecte André Wogensky (source :nouvelle préfecture, voir le livre d’André Wogensky).

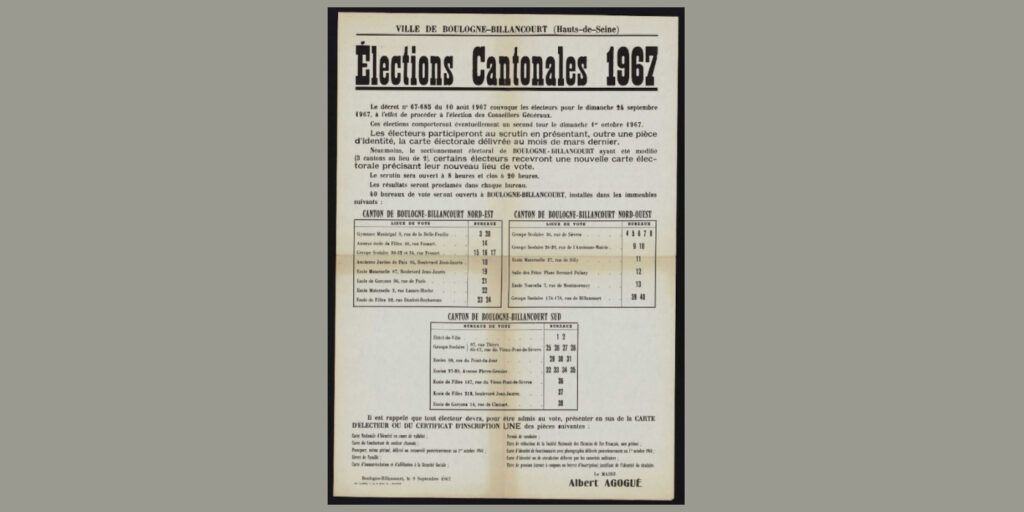

- Création des 40 cantons du département: 2 à Nanterre, Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, 2 à Asnières, Bois-Colombes, La Garenne- Colombes ; 2 à Colombes, 2 à Courbevoie, Clichy, Levallois nord (avec une partie de Clichy), Levallois Sud, 2 à Neuilly, Puteaux, Suresnes, Rueil-Malmaison, Garches (avec une partie de Rueil-Malmaison), Saint-Cloud, Sèvres, Chaville (avec Marnes-la-Coquette, Vaucresson et Ville d’Avray), 3 à Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux est, Issy-les-Moulineaux ouest (avec une partie de Meudon), Meudon, Antony, Bourg-la-Reine (avec une partie d’Antony), Bagneux, Montrouge, Malakoff, Vanves, Chatillon (avec Fontenay), Sceaux (avec Châtenay-Malabry), Clamart, Le Plessis-Robinson (avec une partie de Clamart).

- Première élection cantonale à l’automne. La première réunion du conseil général se tient le 4 octobre 1967 ; le préfet Boitel est confirmé dans ses fonctions de « préfet de plein exercice ».

Le premier janvier 1968 marque existence et fonctionnement officiels du nouveau département, mais il faudra attendre juin 1972 pour l’ouverture au public de la préfecture, inaugurée officiellement en janvier 1973.

Le premier janvier 1968 marque existence et fonctionnement officiels du nouveau département, mais il faudra attendre juin 1972 pour l’ouverture au public de la préfecture, inaugurée officiellement en janvier 1973.