De l’origine des violences sexistes et sexuelles à leur reconnaissance institutionnelle l’exposé d’un lent processus. Nous vous proposons une série d’articles :

- Article n°1 : Les racines du mal,

- Article n°2 : Des violences sexistes et sexuelles aussi en politique,

- Article n°3 : La prise de conscience,

- Article n°4 : Les propositions du PS : la convention Le temps des femmes.

Les racines du mal

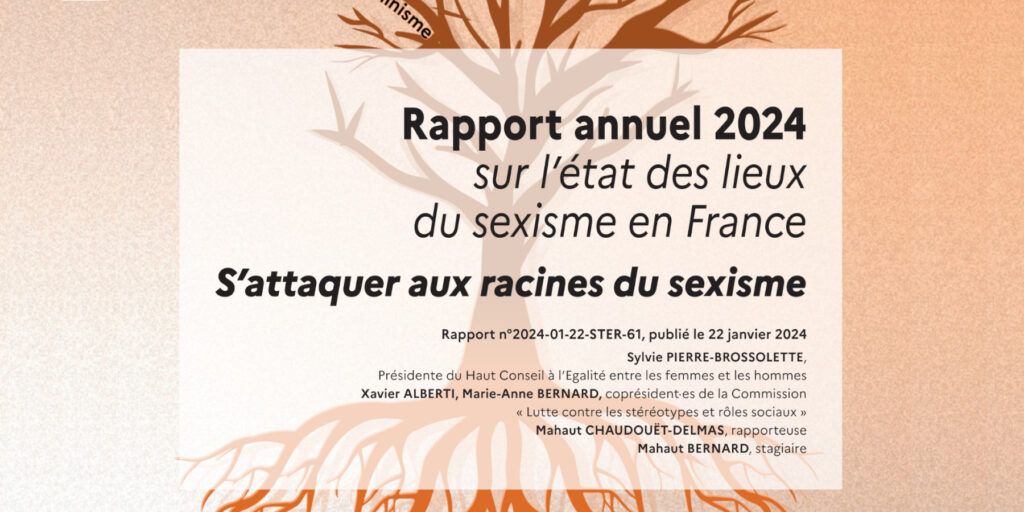

Dans son rapport annuel 2024 sur l’état des lieux du sexisme en France, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) débute en affirmant : « C’est aux racines du sexisme qu’il faut s’attaquer ».

« Le sexisme commence à la maison, continue à l’école et explose en ligne ». Famille, école et numérique sont donc les trois incubateurs d’un sexisme inoculé aux enfants dès leur plus jeune âge.

A la genèse du sexisme, la famille joue un rôle prépondérant. Ce rapport révèle que 70% des femmes estiment qu’elles ne sont pas traitées de la même manière que les hommes dans leur famille. De cette affirmation naissent trois principaux facteurs.

Premièrement, les parents n’ont pas conscience du traitement différencié qu’ils et elles adoptent et ont le sentiment d’éduquer leurs enfants de sexe opposé de façon identique. Or, cette perception n’est pas partagée par les enfants eux-mêmes, et une division des rôles de chacun.e est observable : les garçons sont valorisés dans les domaines de la force et de la compétition tandis que les filles sont valorisées pour leur écoute, leur empathie et leur douceur. Ces rôles sont autoréalisateurs et ont un réel impact tout au long de la vie, notamment en termes de sexisme.

Deuxièmement, l’industrie des jouets perpétue les stéréotypes de genre et forge les constructions sociales. Aux garçons les activités davantage solitaires et d’émulation reposant sur des compétences techniques, aux filles les jouets d’imitation et appuyés sur des qualités sociales. Dans une logique mercantile, cette industrie contribue à ancrer le sexisme à la maison.

Troisièmement, les tâches domestiques sont productrices précoces d’inégalités. En réalité, le partage de la charge domestique n’a pas fondamentalement progressé les années passant, et 80% des femmes consacrent encore plus d’une heure par jour au travail domestique non rémunéré contre 36% des hommes (Sources : Gender Equality Index 2020: France).

L’école, en tant que cristalliseur du sexisme, occupe une place majeure. Plus d’une personne sur deux considère que les filles et les garçons n’y connaissent pas le même traitement, note le rapport. Trois principales illustrations de ce propos.

D’abord, les biais sexistes ancrés dès le jeune âge s’installent véritablement à l’école. Le partage de la parole y est symptomatique – les filles participent plus en classe de façon constructive alors que les prises de parole sans autorisation sont essentiellement faites par les garçons -, mais le partage de l’espace l’est tout autant – les garçons occupent le centre de la cour tandis que les filles se contentent de sa périphérie -.

Ensuite, le choix d’orientation professionnelle constitue un vecteur d’inégalités. Les filières scientifiques et techniques ainsi que le domaine de la sécurité continuent d’être perçus comme plus appropriés pour le genre masculin. A l’inverse, les métiers liés au soin et au care sont davantage considérés comme plus appropriés pour les femmes.

Enfin, la diffusion du sexisme se poursuit à mesure que les carences sur l’éducation à l’égalité s’accroissent. En ce sens, les professeur.es ont une responsabilité, mais vaut encore que l’accompagnement public sur la déconstruction des stéréotypes et l’éducation à la vie relationnelle et affective soit effectivement prévu par les établissements.

L’amplification du sexisme va de pair avec l’émergence et la montée en puissance du numérique dans notre société. Selon le rapport précité, 92% des vidéos pour enfants contiennent des stéréotypes genrés. Cette observation est préoccupante, compte tenu de la place désormais prépondérante du numérique dans la vie quotidienne et de son impact sur la formation des mentalités.

Dans un premier temps, le sexisme s’observe à travers toutes les images. Les images émanant du numérique d’abord, qui participent pleinement à la culture sexiste par la diffusion de contenus sur des plateformes comme Youtube, TikTok ou encore Instagram. C’est aussi grâce à celles-ci que les discours de plus en plus masculinistes des hommes gagnent en visibilité. Les images émanant de l’audiovisuel ensuite, par une sous-représentation des femmes – dont les rôles restent genrés- encore importante dans les films et les séries. Dans toutes les images… y compris celles qu’observent les plus jeunes enfants à l’instar des dessins animés dans lesquels dialogues sexistes et activités stéréotypées des personnages sont encore bien trop omniprésents.

Dans un second temps, les ravages de l’industrie pornographique en matière de sexisme ne sont plus à démontrer. La majorité de ses contenus présentent des actes non simulés de violences physiques, sexuelles ou verbales envers les femmes, qui ont un écho particulier chez les jeunes hommes de 25-34 ans. Cela a des effets immédiats sur la vie sexuelle des plus jeunes, mais cela a également une conséquence négative sur les rapports que les femmes entretiennent avec leur propre corps jusqu’à mettre en danger leur santé.

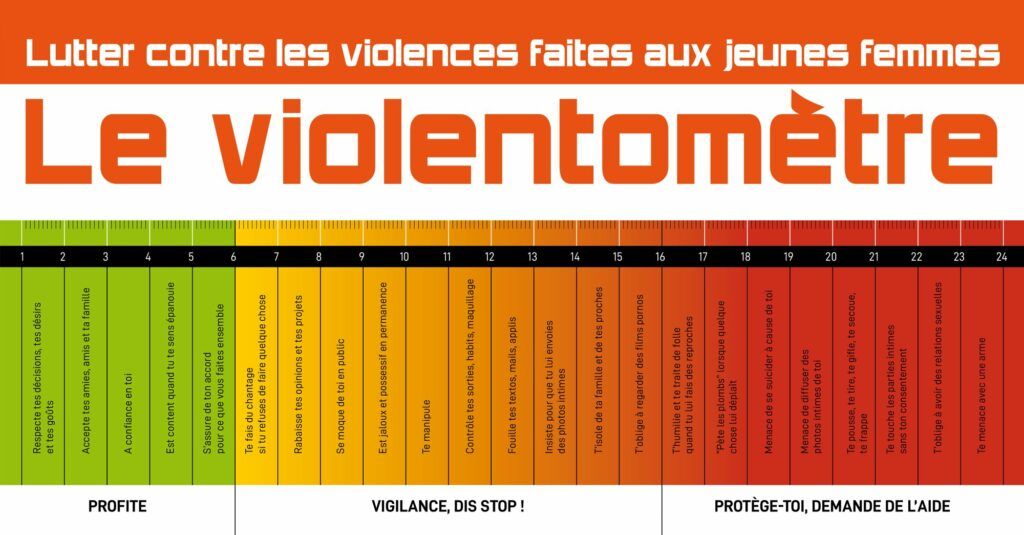

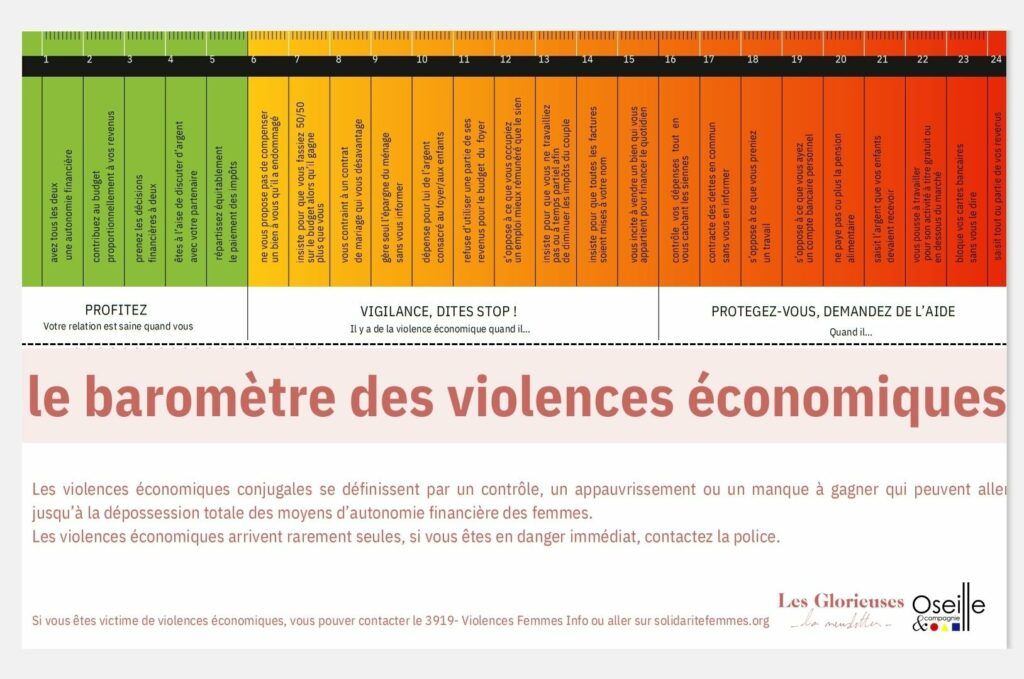

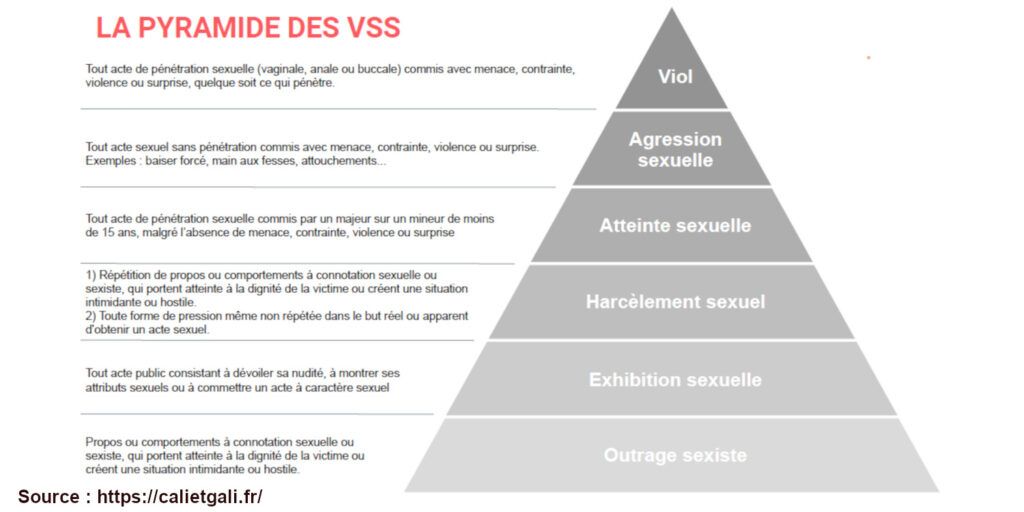

Ces constats sont alarmants, d’autant que cette persistance est à l’origine de violences plus intenses et plus graves encore envers les femmes. En effet, les violences sexistes et sexuelles (VSS) sont liées entre elles par un continuum, un lien qui fait que les plus petites violences autorisent les violences plus importantes. Ce continuum prend aussi l’appellation, plus parlante, de « culture du viol », entendue comme tous les éléments (le langage, les idées, les images, les stéréotypes) qui banalisent les VSS et font qu’on va les tolérer quand on y est confronté.e.

Comme nous venons de l’illustrer, le sexisme est une construction sociale, et c’est précisément en cela qu’il n’est pas une fatalité. Le combattre est un objectif réaliste et concret qui nécessite une action publique forte, continue et globale.

Bibliographie : S’informer : les bases – #NousToutes